塔瑪拉·S。-2022 年 5 月 13 日

21歲我很開心。我高中畢業(在瑞士被稱為“matura”),正在從事我的第一份工作,在一家大型保險公司實習。生活正如我所計劃的那樣在我面前展開。我喜歡運動,每天早上上班前都會去跑步。我喜歡在下班後和周末與朋友共度時光。我非常健康,對這個世界沒有任何擔憂。

在我的工作中,我學得很快,遇到了很多有趣的人——我非常喜歡在保險行業工作,並且很著迷。儘管如此,我還是計劃在實習結束後上大學,以開闊眼界,提高以後獲得高薪工作的機會。

在我實習的最後幾週,那是蘇黎世的夏天,我通常和公司的其他一名實習生一起去湖邊吃午飯。但是我很累——每天早上 5 點起床跑一個小時,然後直接去我的工作場所工作 8 小時或更長時間,然後和朋友吃飯或去健身房,讓我很累在那兩年裡,因為這段時間我並沒有真正優先考慮睡眠。

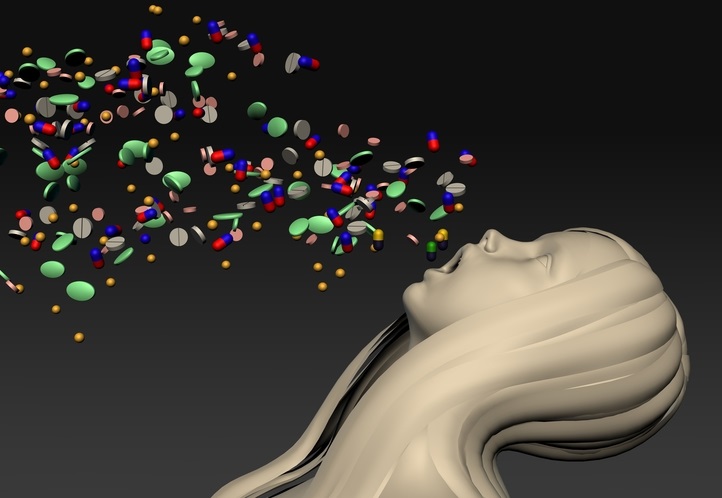

所以當我的一個朋友提議我服用聖約翰草——一種草藥抗抑鬱藥——來緩解我的疲勞時,我沒有多想,下班後去藥房買了最強的製劑。此時,在 2015 年,聖約翰草仍然是免處方的。正如藥劑師向我解釋的那樣,聖約翰草必須在體內達到治療水平,因此需要一些時間才能發揮作用。

但我才21歲,心急如焚,我希望效果快點生效,我想好好完成我的實習,獲得一份好的工作推薦,為我在一流大學的學習做準備。所以我認為將聖約翰草的每日劑量增加三倍是個好主意——當然,一種以植物為基礎的、免處方的藥丸不會有危險嗎?我錯了。

在幾天的時間裡,我變得非常不安,每晚只睡幾個小時。週五晚上和朋友喝了一杯后,我完全糊塗了——喝完酒半小時後,我覺得好像一切都在我的腦海裡轉了轉,儘管我過去常常對酒精有正常反應。有人在我的飲料裡加了藥嗎?我的奇怪狀態是從哪裡來的?現在我開始害怕了。

在家裡我直接去找我的父母,他們問我是不是吸毒了,因為他們從來沒有見過我這樣。我一遍又一遍地談論同樣的事情,就是無法入睡。我的父母想讓我休息,把我的手機和電腦拿走了,讓我可以放鬆。但我一遍又一遍地重複,我感到陶醉,我擔心有人在我的飲料裡放了什麼東西。最後我決定去附近的醫院,沒有告訴我父母,因為我覺得他們對整個情況沒有認真對待,害怕他們會拖我的後腿。畢竟是晚上11點。

村里的小醫院裡一個人都沒有,所以我決定去車站坐下一班火車去蘇黎世。我什至沒有手機,因為我的父母拿走了它。但是我的父母,他們意識到我失踪了,反而有其他的計劃。他們擔心並報了警。警察在車站等我,把我帶走了。他們打電話給急診醫生,由於我的不安和困惑狀態,他批准我去下一家診所。這就是我第一次接觸精神病學系統的方式——很不幸。

在診所裡,我被帶到了一個封閉的單位。這是非常可怕的。病人在走廊裡徘徊,房間簡陋,房間裡只有一張床和一部電話。我不明白我為什麼被關在裡面。我什至不知道精神病院到底是什麼——我知道它存在,但我不知道它看起來像那樣。精神科護士沒有幫助。他們也沒有向我解釋我在哪裡,也沒有向我解釋現在會發生什麼。我感覺自己在監獄裡,但我不知道自己做錯了什麼?

我躺在小病房的床上,想睡覺——當然事情會澄清,他們會發現這完全是一個誤會,我是一個完全正常的人,過著正常的生活,但有人試圖激怒我的毒品和我的困惑狀態是從那裡開始的。

半夜我被護士叫醒:“我們必須做血樣和尿樣。” “不是現在,”我說,完全昏昏欲睡。“明天。”

“好的。”護士答道。但這個測試從未做過。此外,沒有人問我是否服用過任何物質。如果他們有,他們會發現我實際上患有血清素綜合症,這是由過量服用聖約翰草引起的——總共 2700 毫克,加上週五晚上飲料中的酒精混合物。這種物質中毒引起了我的混亂、不安和陶醉的感覺。

早上,我得到了一位醫生的拜訪——一位正在接受實踐教育的助理醫生。他緊張得手都被汗水濕透了。通常情況下,輔助醫生由經驗豐富的醫生指導——後來我了解到負責輔助醫生的經驗豐富的醫生已經休假,診所沒有考慮過代孕。

協助醫生也沒有發現懷疑沒有人做過血樣或尿樣,也沒有問我來精神病院之前是否服用過任何物質。

幾分鐘後,他診斷出我患有心理危機——一種“精神病”——並建議我服用抗精神病藥。顯然我沒有心理問題,所以我拒絕服用。但診所也勸說我的父母給我開“藥”,因為我“不會再好起來”,“精神病”會變成“慢性”。

所以最後我被迫服用了抗精神病藥。這是我一生中經歷過的最糟糕的事情。我覺得有人把我從我的身體裡推出來了——我感覺自己就像一個沒有生命、沒有感情的殭屍,好像有什麼東西在我體內死去。

與服用“抗精神病藥”相比,我來醫院時的物質中毒根本算不上什麼。我倖免於難。我現在也明白了為什麼其他病人會尖叫,就像他們正在經歷劇烈的疼痛一樣。

我只有一個想法——我需要讓自己擺脫這種誤解,擺脫這種極其危險的境地。我需要拯救自己和我的靈魂。

與此同時,這位經驗豐富的醫生休假回來了。我的父母看到我的痛苦,就和她說讓我回家。醫生意識到我在醫院裡睡不著,因為其他病人的聲音很大,醫生同意我可以離開。但前提是我會在家中服用“藥物”並尋找可以從那裡看到的精神科醫生。

我會同意任何事情,只是為了擺脫這種危險的情況和這個讓我想起KZ (集中營)的極其可怕和悲傷的地方。我心想,我的父母肯定意識到我是一個正常人,這對我來說完全是錯誤的地方。他們所說的“藥物”危險的藥丸,肯定是一種誤解——沒有人在他們正常的頭腦中會指望任何人服用這個!像死去的殭屍一樣的感覺應該如何幫助任何人?不,我會把它扔進家裡的垃圾桶,幾天后回去工作,然後告訴任何人我所看到的,我想。最終,誤診只會造成更多的誤解。

但我父母另有打算。回到家裡,他們強迫我像醫生告訴他們的那樣服用“藥物”。“醫生”告訴他們,否則“精神病”會變成“慢性”。

這種錯誤的治療確實使我更加陶醉,現在我服用了精神藥物,並且從未讓我從最初被送往診所的聖約翰草中毒中恢復過來。我無法入睡,我的狀態越來越差。通過一個朋友,我的父母聽說我們村里的小醫院(我最初去急診室的地方)有一個小型精神科。他們決定帶我去那裡。

在那裡,同樣,沒有任何精神科醫生問我最初是否服用了任何導致這種狀態的物質。他們只是談論改變“藥物”以找到適合我的“正確藥物”,所以他們強行給我餵了大量不同的藥片。之後,我什至不知道自己在哪裡,也不知道今天是什麼日子。我頭疼得厲害,把頭撞在牆上哭了。每天我都告訴這些“醫生”,我不想再服用這種“藥物”,因為我覺得自己快要死了(它確實對我以前如此健康和完美工作的身體造成了巨大的傷害)。

他們只是在未經我同意的情況下向我的雇主報告我生病了。在沒有任何法律依據的情況下,我被關押並強制服藥三週。在那之後,我想死。我變了一個人。而這一切首先是為了錯誤的診斷。物質中毒(以及由此產生的血清素綜合徵)不用藥物治療。相反,醫生應該等到物質中毒自行消失。

但這對我遇到的任何精神科醫生都不感興趣。他們只對給我貼上(錯誤的)診斷標籤並讓我在餘生中接受“藥物治療”感興趣。

如果我沒有在父母的幫助下在家中停止服藥,我可能永遠不會被誤診,因為我接受的藥物實際上導致了我被診斷出的症狀——精神病。

此外,在接下來的幾年裡,每當我尋求醫療建議時,因為錯誤的治療導致嚴重的注意力問題和每天的頭痛(我不得不推遲學習,今天仍然只能慢慢學習),醫生想給我更多的精神藥物,比如利他林或抗精神病藥。

所有這些藥物都在我身上引起了類似精神病的狀態,然後再次用抗精神病藥治療。

為什麼醫生不看一個人的症狀是否真的是由物質引起的?為什麼他們如此傾向於只開精神藥物並毀掉患者的生活?我的一個朋友和我在同一家公司實習,21 歲時在一家診所被強制服藥後自殺。

也可能是我。但我決定寫下我的故事,談談精神病學是如何幾乎完全毀了我的生活的。

對我來說,這是一個錯誤的診斷導致了“抗精神病藥”的處方,但我為所有其他人感到心碎極其危險的藥丸。

我現在知道這背後的主要原因是經濟利益,我相信服用這些藥丸後自殺的人不是因為他們的生活問題而絕望,而是因為這種不人道的“待遇”。

我現在每天全身都在劇烈疼痛,但我還活著。我有希望。在戒斷社區的幫助下,我了解到我的身體可以痊癒。我每天都看到這種治愈發生。我的生活永遠不會像以前那樣完美,但我希望有一個更美好的未來。

讓我們通過宣傳和關注我們身邊的人來保護那些被捲入這個有缺陷的系統的人。

塔瑪拉是一位住在瑞士的 28 歲女性。

她在保險業工作,還學習過醫學和工商管理。

她的母語是瑞士德語。