羅伯特·惠特克-2018 年 8 月 6 日

6 月,美國疾病控制中心報告稱,從 1999 年到 2016 年,美國的自殺率增加了 30%, “比以往任何時候”都有更多的美國人自殺。疾病預防控制中心多年來一直在敲響這一警報,每次發布年度報告時都會引起“公共衛生危機”的頭條新聞。

以下是一些已出現的頭條新聞:

- “被忽視的自殺流行病”—— 《紐約客》

- “看不見的流行病”——巴爾的摩太陽報

- “自殺是如何悄悄演變成一場公共衛生危機的”—— 《紐約時報》

- “美國的自殺流行病是一場國家安全危機”——外交政策

儘管媒體報導可能會提到可能導致自殺的社會因素,例如失業,但文章中的語言通常會提到醫療危機。“心理健康專家表示,心理健康篩查將幫助人們在抑鬱症變得嚴重之前接受治療,”美國之音新聞在一篇關於 CDC 報告的文章中寫道。“其他建議包括減少與精神疾病相關的社會污名和更廣泛地提供治療。”

自 1980 年代後期以來一直在推廣自殺意識計劃的美國自殺預防基金會同樣講述了“ 90% 的自殺者在死亡時患有精神障礙”。基金會表示,與自殺相關的最常見疾病是“抑鬱症,一種 經常未被診斷和治療的疾病”。它建議記者“傳達,通過適當的心理健康支持和治療,可以減少自殺念頭和行為。”

這種自殺率上升當然值得社會關注。但鑑於它發生在越來越多的人接受心理健康治療的時期,有明顯的問題需要調查,我們認為也許我們的“預防自殺”的社會方法需要改變。

具體來說:

- 美國的自殺真的到了“流行”的程度嗎?還是在這種說法中存在一些“疾病傳播”?

- 我們對導致過去四十年自殺率變化的社會風險因素了解多少?

- “預防自殺”運動中是否存在公會和商業利益?

- 是否有證據表明預防自殺運動有效?更多地獲得心理健康治療會導致自殺減少嗎?

- 抗抑鬱藥能降低自殺風險嗎?

簡而言之,我們需要對百憂解時代的自殺進行科學的事實核查。希望這樣做可以幫助我們的社會以更“基於證據”的方式應對這場自殺危機。

流行病學數據

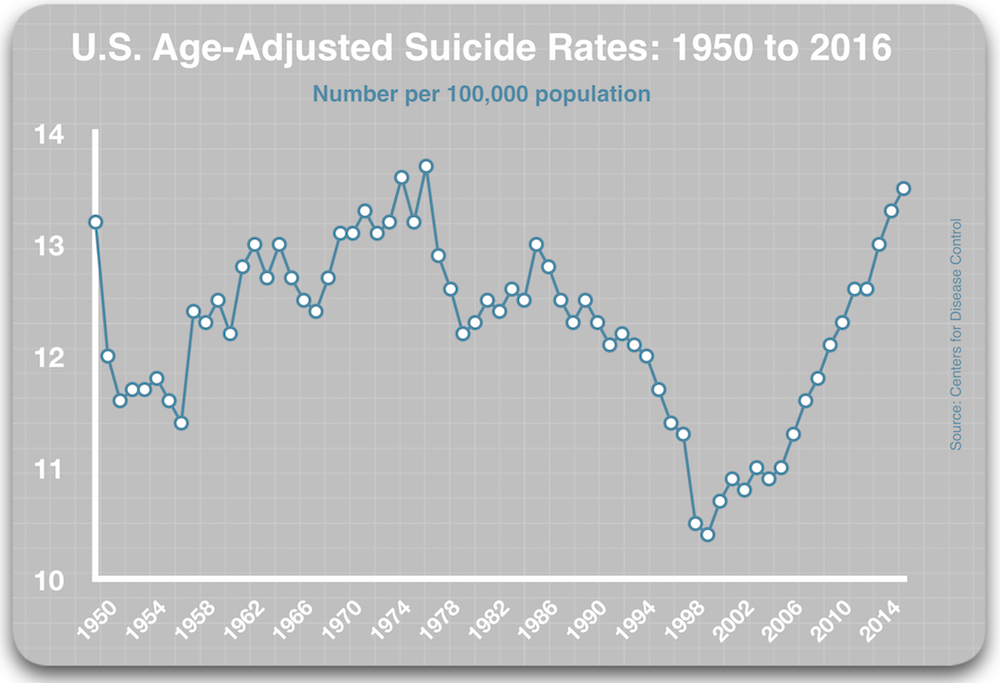

成立於 1946 年的疾病控制中心至少自 1950 年以來一直在報告“年齡調整後的”自殺率。1 “年齡調整後的”自殺率——與粗略的自殺率相反——考慮到了以下事實:隨著年齡的增長,自殺的風險會增加,因此隨著人口的老齡化,預計自殺率會略有上升。

CDC 數據中的第一個驚喜是,從 1950 年到 1985 年,年齡調整率相對穩定。在 1950 年,該比率為每 100,000 人 13.2,然後在接下來的 35 年中,該比率從 11.4 的低點變化1957 年的每 100,000 人中,1977 年達到每 100,000 人 13.7 人的最高水平。在這 35 年期間,該比率主要在每 100,000 人 12 至 13 人之間,每年略有波動,這可能部分是由於經濟的健康狀況。

1987 年,百憂解獲得 FDA 批准的那一年,自殺率為每 100,000 人 12.8 人。在接下來的 13 年中,這一比率下降到每 100,000 人中有 10.4 人,這是 CDC 報告年齡調整比率的 50 年來的最低水平。

這種下降導緻美國主要精神病學家宣布百憂解和其他 SSRI 是這種下降的可能原因。然而,自 2000 年以來,該比率穩步上升,即使抗抑鬱藥的使用量有所上升。2016 年自殺率達到每 10 萬人 13.5 人,略高於百憂解時代開始時的水平,引發了最近對我們中間隱藏的“流行病”的警報。

雖然這篇歷史回顧——至少乍一看——呈現了一幅關於抗抑鬱藥可能對自殺率產生影響的令人困惑的畫面,但它確實掩蓋了我們社會正在遭受自殺“流行病”的說法。

我們在流行病學數據中看到的是,今天的自殺率僅略高於 1950 年(昔日的平靜時光),與 1987 年百憂解時代開始時的自殺率相比並沒有高多少。因此,我們真正需要調查的是我們社會中存在的可能解釋 c上吊自殺率的風險因素。

為什麼自殺率從 1987 年到 2000 年下降?是否有可以確定的“風險因素”會產生這種影響?為什麼從那以後它逆轉了方向?是否存在可能推動利率上升的風險因素?

如果可以找到這些問題的答案,那麼我們的社會就有可能製定社會政策來減少現有的自殺風險因素。這也將幫助我們評估我們目前的方法——將自殺思維概念化為需要治療的精神障礙的症狀,通常使用抗抑鬱藥——是否有幫助,或者相反,可能會提高自殺率。

自殺的危險因素

當然,導致自殺的因素有很多,而且大多數最好的描述是個人壓力和掙扎——關係破裂、離婚、身體健康狀況不佳、法律困難、財務問題、失業、失去住房、藥物濫用等等向前。這些是社會中一直存在的問題,每年影響一定比例的人口,自然而然地,它們可能與抑鬱症和其他情緒困難交織在一起。毫無疑問,這是過去 70 年來自殺率一直保持穩定“基線”的原因之一。生活可以通過多種方式擊倒你。

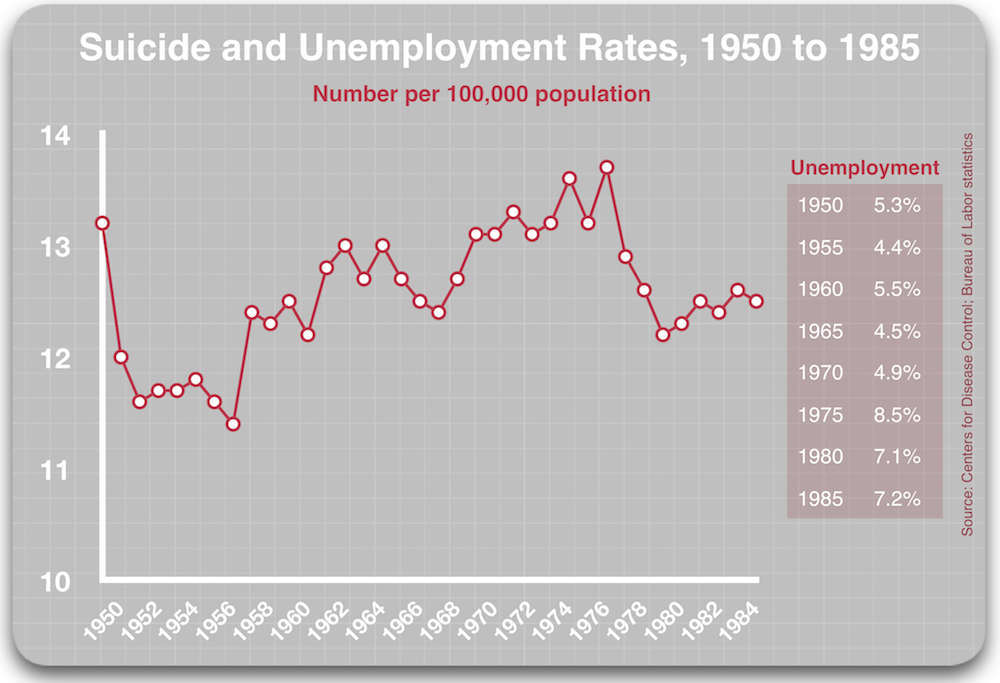

失業是經濟困難的標誌,有證據表明,自殺率在一定程度上隨著失業率的變化而上升和下降。美國自殺的高水位發生在 1932 年,當時大蕭條正如火如荼。隨著大蕭條的緩解,自殺率也有所緩解。

1950 年代和 1960 年代主要是幾十年的充分就業,失業率通常在 4% 到 5% 之間,因此自殺率的任何逐年變化都不能與任何重大的經濟困難聯繫起來。然而,從 1971 年到 1985 年,失業率確實飆升至更高的水平,在那些年中從 4.9% 到 9.7% 不等,而在此期間的年自殺率也在更高的範圍內,在 1977 年達到每 100,000 人 13.7 人的高位。2

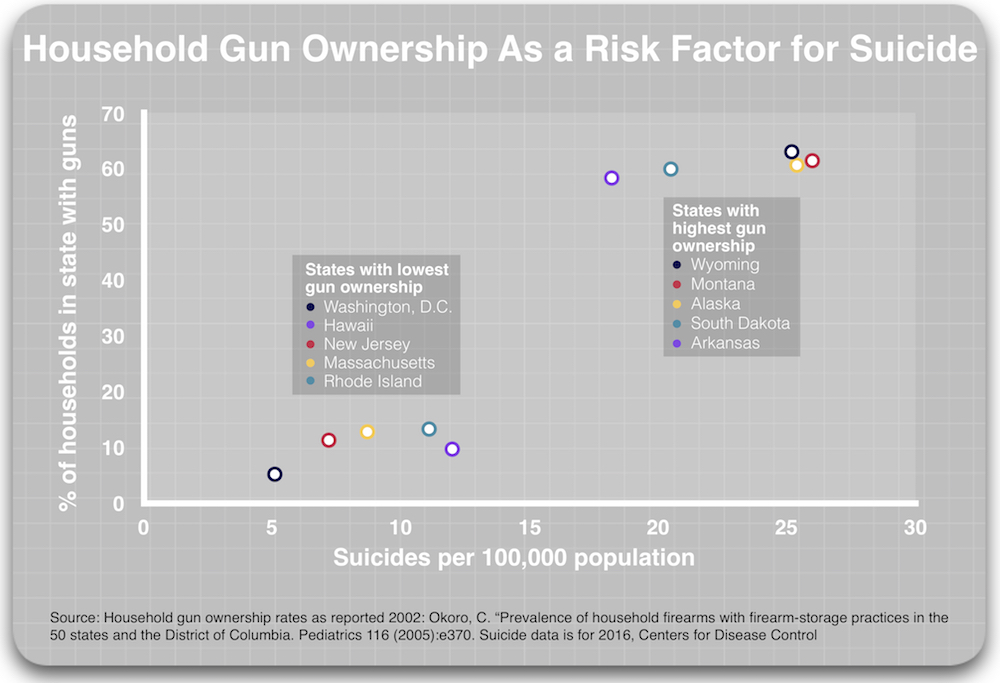

第二個眾所周知的自殺風險因素是家庭擁有槍支,因為研究發現這對自殺率有顯著影響。加利福尼亞大學舊金山分校的研究人員在對 14 項檢查這一風險因素的研究進行回顧時得出結論,居住在擁有槍支的家庭中的人死於自殺的可能性是其三倍。

然而,這種增加的風險並不是因為擁有槍支的人比正常人更容易自殺,而是因為擁有槍支增加了自殺未遂的可能性。這就是為什麼男性死於自殺的可能性是女性的三倍,儘管女性更有可能自殺。男性更有可能使用槍支。

從各州自殺率的變化中可以清楚地看出擁有槍支對自殺率的巨大影響。家庭持槍率最高的五個州的自殺率是家庭持槍率最低的五個州(包括哥倫比亞特區)的兩到五倍。

因此,尋找可能影響 1987 年至 2016 年自殺率變化的風險因素變化的第一個地方是家庭槍支擁有量。第二個是失業水平的變化,因為這可能是財務困境的標誌。

衰落期:1987-2000

1987 年,當全國自殺率為每 10 萬人 12.8 人時,46% 的家庭擁有槍支。在接下來的 13 年裡,家庭槍支擁有量急劇下降,到 2000 年,只有32% 的家庭擁有槍支。這意味著 14% 的人口從高風險自殺狀態轉變為低風險狀態。

雖然算術有點複雜,但基於居住在持槍家庭中的人自殺風險高出三倍的發現,預計將 14% 的人口轉變為低風險狀態可以降低自殺率在所有其他條件相同的情況下,2000 年的比率為每 100,000 人 11.0。(見計算。3)

此外,失業率下降可能對自殺率產生輕微影響。它從 1987 年的 6.2% 下降到 2000 年的 4%,根據 2015 年《柳葉刀》的一項研究,預計這將使每 100,000 人中的自殺率再降低 0.5 人。

基於這兩個風險因素的變化,如果所有其他條件相同,2000 年的發病率預計約為 10.5/100,000。換句話說,僅這兩個因素就可以解釋 1987 年至 2000 年自殺率的下降,因為抗抑鬱藥使用量的增加,而不是成為下降的原因,只是隨著相關性的增加而下降。

2000 年至 2016 年

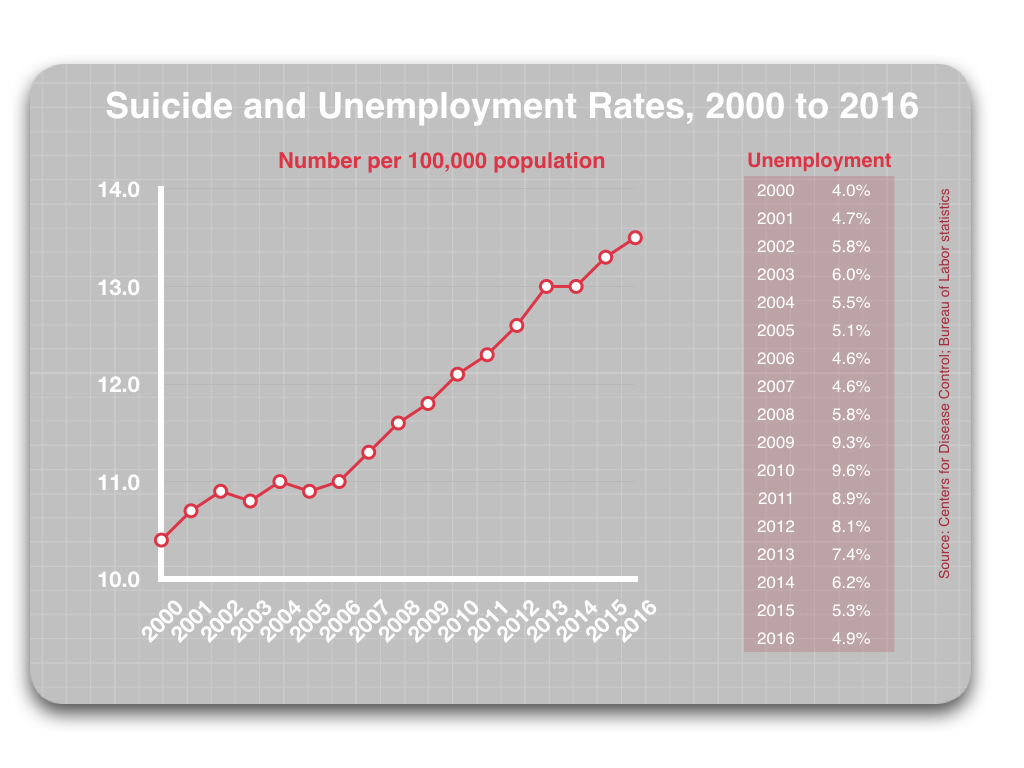

從 2000 年到 2016 年,自殺率從每 100,000 人 10.4 人上升到每 100,000 人 13.5 人,並且年復一年地穩步上升。然而,這種上升不能用上述風險因素的變化來解釋。

從 2000 年到 2016 年,擁有槍支的家庭比例保持穩定,在 32% 左右。該風險因素沒有變化。

至於失業率,從 2000 年到 2008 年保持在相當低的水平,在 2009 年和 2010 年經濟危機爆發時飆升,然後從 2010 年到 2016 年穩步下降,2016 年又回落到 4.9%。在下表中,無論就業率如何變化,自殺率都會上升。

因此,2016 年擁有槍支的家庭比例與 2000 年相同。失業率也基本相同。然而,儘管經濟和槍支擁有風險因素在 2000 年和 2016 年相似,但 2016 年的自殺率比 2000 年高出 30%。

此外,在所有“年齡、性別、種族和民族”中都可以看到 16 年間自殺率的增加。就好像一個看不見的自殺“危險因素”突然掉進了水里。

正是在此期間,預防自殺計劃成為社會格局的常規組成部分。這些運動敦促人們接受治療,這導致抗抑鬱藥處方的持續增加。這些計劃預計會降低自殺率,但鑑於與此類努力的出現同步發生的自殺率上升,一個明顯的問題是,將自殺概念化為醫學問題的自殺預防運動是否可能有助於 30自 2000 年以來,自殺率上升。

自殺預防計劃的興起

儘管美國第一個“自殺預防中心” 於 1958 年在洛杉磯開設,得到了美國公共衛生服務的資助,但政府對自殺的關注在整個 1970 年代和 1980 年代一直很低調。然後百憂解於 1987 年上市,就在此時,當美國精神病學急於推廣這種新的 SSRI 作為抑鬱症的突破性藥物時,那些因自殺而失去親人的家庭成立了美國預防自殺基金會。作為今天的非營利州,它是“第一個致力於通過研究、教育和宣傳來理解和預防自殺的全國性組織”,公平地說,正是這個組織,比其他任何組織都更能塑造我們的在過去的二十年裡,社會對自殺的思考。

在最初的幾年裡,基金會成功招募了一個由專門研究情緒障礙的學術精神病學家組成的科學顧問委員會,雖然這是一項組織成就,從基層的角度來看是完全合理的,但它仍然為學術精神病學家和製藥公司高管的混合,以接管該組織的知識和財務領導。事實證明,這個“聯盟”在銷售 SSRI 抗抑鬱藥方面非常成功,基金會的自殺預防工作很快就形成了互補。

學術精神病學家在基金會擔任領導職位的興起始於 1989 年,當時哥倫比亞大學兒童精神病學主席大衛·謝弗 (David Shaffer)因自殺研究獲得基金會獎。他很快發起了他的青少年篩查計劃,旨在篩查全國的青少年和青少年是否有抑鬱症和自殺念頭的跡象,2000 年,就在全國實施這項工作的同時,他被任命為美國預防自殺基金會主席.

與 1990 年代和 2000 年代初的幾乎所有美國學術精神病學家一樣,謝弗與製藥公司有財務聯繫。他曾擔任葛蘭素史克和惠氏的顧問,並擔任霍夫曼拉羅氏的專家審判證人。2003年,應輝瑞公司的要求,他致函英國 製藥業,表示沒有足夠的證據限制SSRIs在青少年中的使用,儘管FDA在審查了SSRIs在18歲以下人群中的臨床試驗後年齡,在藥物上貼了一個“黑匣子”警告,告訴他們如何使這個年齡段的自殺念頭的風險增加一倍。

其他後來擔任基金會主席的學術精神病學家同樣與行業有經濟聯繫。謝弗任期結束後,謝弗在哥倫比亞大學的同事 J. John Mann 被任命為總裁,他與葛蘭素史克和輝瑞公司有財務聯繫 ,既擔任顧問又擔任專家證人。接下來是查爾斯·內梅洛夫(Charles Nemeroff),他在擔任基金會主席期間,作為國家行業腐敗學術精神病學的典型代表,突然出現在公眾視野中。

Nemeroff 於 2008 年被任命為基金會主席。當時,他是埃默里大學的精神病學主席,長期參與基金會工作,在其科學委員會任職超過 10 年,並且是其成員。自 1999 年以來一直擔任董事會成員。他是該國最知名的精神科醫生之一,被眾多製藥公司視為可以幫助銷售其產品的“思想領袖”,2008 年秋天,參議員查爾斯格拉斯利報告說,他他被多家製藥公司支付了超過 100 萬美元,這筆錢他沒有正確地向埃默里報告。僅葛蘭素史克就向他支付了超過 800,000 美元從 2000 年到 2006 年,他進行了大約 250 次演講,向他的同行和更大的醫學界推廣 Paxil。

至於 Pharma 對基金會的直接影響,這種影響始於 1996 年,當時抗抑鬱藥 Luvox 的製造商 Solvay Pharmaceuticals 向基金會認捐了 100 萬美元。在當時,這是基金會歷史上最大的禮物,索爾維首席執行官大衛·多德很快被任命為基金會董事會成員(隨後成為基金會主席)。索爾維的承諾打開了行業的閘門,因為正如 1997 年基金會新聞稿所宣布的那樣,在索爾維捐贈之後,“許多其他公司已經聯合起來支持這項努力。” 4

因此,在其成立後的十年內,與製藥行業有聯繫的精神病學家為美國預防自殺基金會提供了科學領導力,並且得到了工業界的大量資助。在基金會 1999 年的救生員晚宴上,企業贊助商包括禮來、楊森製藥、索爾維、雅培、百時美施貴寶、輝瑞、史克比徹姆和惠氏艾爾斯特實驗室。許多生產抗抑鬱藥的製藥公司的高管很快就開始出現在基金會的董事會中,並擔任該組織年度籌款晚宴的主席。

事實上,在這個時候,基金會定期開始與製藥公司合作,為公眾和醫療專業人員製作“教育”材料。例如,1997 年,基金會和抗抑鬱藥 Effexor 的製造商 Wyeth-Ayerst 聯合製作了一個名為“自殺患者:評估和護理”的教育視頻。該視頻旨在幫助“初級保健醫生、心理健康專業人員、指導顧問、員工援助專業人員和神職人員”識別自殺的警告信號,並幫助有自殺傾向的人得到適當的“治療”。謝弗是這部電影中的專家之一。

在隨後的幾年裡,製藥公司為基金會提供資金進行調查、運行篩選項目和支持研究。例如,2009 年,基金會報告稱,“禮來公司、楊森、索爾維和惠氏的資助”使一個新的篩選項目成為可能。雖然今天基金會的大部分收入來自其走出黑暗社區意識步行活動,但基金會的領導層仍然由學術精神病學家和製藥高管組成。

董事會主席是馬薩諸塞州總醫院精神病學系主任杰羅德·羅森鮑姆(Jerrold Rosenbaum)。在 1990 年代初期,作為禮來公司的顧問,羅森鮑姆為百憂解辯護,反對百憂解可能在某些患者中誘發自殺衝動的說法。今天董事會的其他成員包括 Mann、Nemeroff 以及輝瑞、艾爾建和大塚製藥的高管。艾爾建 (Allergan) 高管喬納森·凱勒曼 (Jonathan Kellerman) 主持了基金會 2018 年 Lifesavers 籌款活動,組委會成員包括來自靈北、大塚、楊森、輝瑞和 Sunovion Pharmaceuticals 的代表。

鑑於這種領導力,基金會的“教育”努力旨在塑造公眾和專業人士對自殺的看法,這與美國精神病學協會和製藥公司在 NIMH 的協助下在百憂解上市時所做的相同.

在 1986 年的一項調查中,NIMH 發現只有 12% 的美國成年人會服用藥物治療抑鬱症。78% 的人表示他們只會“忍受它直到它過去”,相信隨著時間的推移,他們可以自己處理它。然而,在百憂解上市後不久,NIMH 在製藥公司的資助下,發起了一場抑鬱症意識和識別與治療運動 (DART),旨在改變公眾的理解。美國公眾現在被告知,抑鬱症是一種“疾病”,經常被“診斷不足和治療不足”,如果不加以治療,它可能“是一種致命的疾病”。據說抗抑鬱藥的恢復率為“70% 至 80%,而安慰劑為 20% 至 40%”。5

這是美國精神病學協會 (APA) 向公眾宣傳的重要信息。據說抗抑鬱藥可以修復導致抑鬱症的大腦化學失衡,在 1990 年代初期,APA 開始贊助“全國抑鬱症篩查日”以讓更多人接受治療。

美國預防自殺基金會在 1990 年代成長為一支政治力量,在其競選活動中發出了幾乎相同的信息。它將自殺描述為一個經常被“低估”的公共衛生問題,並敦促有自殺傾向的人“尋求心理健康專家”,並推薦使用抗抑鬱藥進行治療。“研究表明,抑鬱症至少部分是由大腦化學變化引起的,”它在其網站上說,至少到 2015 年為止。“抗抑鬱藥物可以重置大腦,幫助你恢復自我感覺。” 6

APA 急於吹捧其 SSRIs 可以防止自殺,一旦自殺率在 1990 年代開始下降,美國精神病學的領導人開始聲稱這些藥物的使用增加是導致這種下降的原因。正如Psychiatric News 2005 年的一篇文章所報導的那樣,研究表明,“隨著藥物——尤其是新型抗抑鬱藥——的處方增加,自殺率下降。”

在 Mann 作為基金會主席(2004 年或之後)所做的Powerpoint 演示中,他闡述了這個“抗抑鬱藥拯救生命”的案例,用幾個關鍵要點總結了他的論點:

- 大多數自殺發生在未經治療的抑鬱症患者身上。

- 不治療抑鬱症可能是致命的。

- 從 1957 年到 1986 年,全國自殺率攀升了 31%,這一切都發生在 SSRI 之前。

- 從 1985 年到 1999 年,美國自殺率下降了 13.5%,抗抑鬱藥處方率增加了四倍多。

- “抗抑鬱藥總處方率每增加 10%,全國自殺率就會下降 3%。”

- 這些發現表明,未經治療的抑鬱症是自殺的主要原因,治療可以挽救很多生命。

他的演講講述了自殺的醫學化,未能得到治療是自殺可能致命的主要原因。正如曼恩在後來的一次採訪中所說,“大多數自殺者都有未經治療的情緒障礙。. . 使用抗抑鬱藥治療重度抑鬱症是西方國家最有效的自殺預防措施。”

該基金會還促進了自殺篩查工作,而謝弗則開發了“哥倫比亞自殺嚴重程度評定量表”,據說該量表“量化了自殺意念和行為的嚴重程度”。今天,基金會推出了一個在線“互動篩查計劃”,供大學、執法機構和工作場所使用。基金會寫道,篩查“為個人提供了一種安全和保密的方式,可以對壓力、抑鬱和其他心理健康狀況進行簡短篩查,並從有愛心的心理健康顧問那裡獲得個性化的回應。”

基金會為向公眾和青年宣傳其信息而創建的最重要的工具可能是其“走出黑暗”步行,現在分為三種形式:社區步行、校園步行和夜間步行。這些步行的既定目的是讓人們談論自殺(例如將這種衝動從黑暗中帶入光明),並為該組織籌集資金。事實證明,這些步行非常成功,以至於在 2017 年,他們為該非營利組織籌集了 2270 萬美元,佔其當年收入的 90% 。

製藥公司高管在基金會董事會任職時開發的“走出黑暗”運動揭示了某個瘋子的天才。他們減輕了製藥公司的財務負擔(對他們來說可能很輕),同時為基金會提供了草根組織的光環。基金會的年度救生員晚宴長期以來一直得到製藥公司的支持,2017 年僅產生 515,000 美元,僅占基金會總收入的一小部分。基金會內的製藥公司現在已經被掩蓋了,除非有人花時間查看董事會成員的簡歷以及幫助組織和資助年度救生員晚宴的製藥公司名單。

所有這一切的重要性在於製定一個相關的時間表:在 1990 年代後期,基金會開始由學術精神病學家和製藥公司高管領導。該基金會提倡一種在醫學背景下概念化自殺的敘述,主要是對精神障礙患者的風險。這種疾病的藥物治療——以抗抑鬱藥為首選治療——被吹捧為一種主要的預防措施。然而,自那時以來,自殺率一直在上升,這讓我們有理由質疑這種醫學化的方法是否適得其反。

預防自殺的國家戰略:2000-2017

從一開始,美國預防自殺基金會就試圖遊說聯邦政府制定一項全國性的自殺預防戰略,並在 1997 年慶祝其在這方面取得的成功。國會兩院都通過了決議,宣布自殺是“國家問題”,預防自殺是“國家優先事項”。眾議院決議宣布,預防自殺舉措應包括“發展心理健康服務,使所有有自殺風險的人都能獲得服務,而不必擔心被污名化”。

這些決議促成了公私合作夥伴關係的建立,該合作夥伴在內華達州里諾市舉辦了一次關於該主題的全國共識會議,根據一份政府文件,該會議今天被人們銘記為“現代預防自殺運動的創始事件”。政府的車輪正在轉動,1999 年,美國外科醫生戴維·薩徹 (David Satcher) 發布了“預防自殺行動呼籲”,將自殺——儘管自殺率達到 50 年來的最低點——描述為“嚴重的公共衛生問題”問題。” 接下來,衛生與公眾服務部成立了一個小組,由來自私營和公共部門的個人和組織組成,以製定“國家預防自殺戰略”,該小組於 2001 年完成了其建議。

從那時起,各級政府機構——聯邦、州和地方——都開展了自殺預防工作。聯邦藥物濫用和心理健康服務局 (SAMHSA) 建立了一個全國性的危機呼叫中心網絡,現在被稱為國家預防自殺生命線。聯邦資金開始流動,SAMHSA 向州、學校、非營利組織和企業提供贈款,以開展自殺預防運動。資助了研究以評估這些努力,並認為這將導致“循證”實踐。

其他非營利組織已經成立以對抗自殺,並且由於自殺是地方和國家層面經常關注的話題,2010 年組織了一個全國預防自殺行動聯盟。兩年後,國家預防自殺戰略得到了更新,其中過去十年的所有這些努力都在一篇題為“全國預防自殺里程碑”的論文中自豪地描述。

因此,我們在這段簡短的歷史中看到了第二個相關性:自製定預防自殺的國家戰略以來,美國的自殺率一直在穩步上升。

精神科護理是一個風險因素

自殺預防工作的假設是雙重的。一,篩查計劃和公關活動將幫助有自殺傾向的人獲得幫助。第二,心理健康治療將降低以這種方式掙扎的人死於自殺的風險。

有三種類型的研究可以幫助評估這種類型的公共衛生方法(最終將其視為醫學問題)是否有效。

1. 國家精神衛生政策、計劃和立法的效力

1990 年代初,世界衛生組織敦促世界各國製定國家精神衛生政策和立法,並改善其精神衛生服務,期望這樣做會改善精神衛生結果。自殺率的降低將是這種改善的預期標誌。

2004 年,由菲利普·伯吉斯 (Philip Burgess) 領導的澳大利亞研究人員提出了一種測試此類國家計劃有效性的簡單方法:他們可以在實施這些努力之前和之後評估國家的自殺率。他們寫道,他們的假設是,引入此類計劃“將與降低全國自殺率有關”。

然而,在他們對 100 個國家的研究中,他們發現“與假設的關係相反”,“精神衛生政策和精神衛生立法的引入與男性和總自殺率的增加有關”。他們甚至量化了具體舉措的負面影響:

- 心理健康立法的通過與自殺率增加 10.6% 相關。

- 採用國家精神衛生政策與自殺率增加 8.3% 相關。

- 採用旨在改善獲得精神科藥物的治療藥物政策與自殺率增加 7% 相關。

- 採用國家心理健康計劃與增加 4.9% 相關。

他們發現,產生積極影響的一項努力是採用藥物濫用政策。“這是一個令人擔憂的問題,”研究人員總結道,“國家的心理健康計劃與自殺率的增加有關。”

接下來,Ajit Shah 和一組英國研究人員研究了多個國家的老年人自殺率,結果再次出乎意料。他們發現“在精神衛生服務提供較多的國家,包括精神科病床、精神科醫生和精神科護士的數量,以及為初級保健專業人員提供精神衛生培訓(項目)的情況,國家的(自殺率)較高。”

2010 年,Shah 及其同事報告了一項關於自殺率的擴展研究,這次是針對 76 個國家的所有年齡段的人。他們發現,正如 Burgess 所發現的那樣,在有精神健康立法的國家,自殺率更高。他們還報告說,較高的自殺率與較多的精神病床、精神科醫生和精神科護士之間存在相關性。對初級保健專業人員進行更多的心理健康培訓;以及更大的精神衛生支出佔該國衛生總支出的百分比。

最後,2013 年,丹麥的AP Rajkumar 及其同事評估了 191 個國家的精神病學服務水平,這些國家的“總人口”超過 60 億。這是一項全面的全球研究,他們再次發現“精神病學服務更好的國家的自殺率更高”。他們寫道,“每 100,000 人口中的心理健康床位數量和精神科醫生數量都與較高的全國自殺率顯著相關(在調整經濟因素後)。”

在世界各國開展了四項精神健康計劃研究,每項研究都在一定程度上發現,精神健康立法、培訓和服務的增加與較高的國家自殺率相關。Rajkumar 及其同事寫道,他們的研究證實了早期的研究,他們指出自殺的醫學化是一個可能的致病因素。

“將公共衛生降低到生物醫學的角度是許多低收入和中等收入國家的常見錯誤。試圖通過向周邊醫療中心提供抗抑鬱藥來降低他們的全國自殺率,同時讓貧困、缺乏社會保障、衛生條件差、飢餓和缺水等日常苦難得不到解決。” 他們繼續說,這種“自殺的醫學化”“低估了相關社會經濟因素的重要性。醫學化所有人類痛苦試圖促進對自殺問題的簡單化醫學解決方案。”

2. 接受精神科治療的患者的自殺風險

尋求精神科幫助的人會面臨一系列可能的事件:診斷、藥物治療、定期與心理健康專家聯繫、在精神科急診室接受治療,以及成為住院病人,後者可能會被強加於人。2014 年,由 Carsten Hjorthoj 領導的丹麥調查人員確定,自殺風險隨著“治療水平”的每一次提高而急劇增加。

他們發現,與前一年未參與精神科護理的年齡和性別匹配的對照組相比,自殺風險為:

- 接受精神科藥物治療的人高出 5.8 倍(但沒有其他護理)

- 與心理健康專家進行門診接觸的人要高出 8.2 倍

- 與精神科急診室接觸的人要高出 27.9 倍

- 入住精神病院的人高出 44.3 倍

雖然這種階梯式增長可能是可以預料的,但考慮到患者的掙扎的嚴重程度可能會隨著治療階梯的每一步而增加,研究人員指出,自殺風險的增加對於已婚人士和收入較高的人來說尤其明顯或更高水平的教育,並且之前沒有企圖自殺的歷史。

他們寫道:“在自殺風險相對較低的亞組中,精神病治療水平與死於自殺風險之間的劑量反應關聯更為明顯。”

在隨附的社論中,兩名澳大利亞自殺專家提出了研究人員在討論中迴避的問題:精神治療在某種程度上是否有毒?他們寫道,這些發現“提出了一種令人不安的可能性,即精神科護理可能至少部分導致自殺”。

他們指出,即使是被認為自殺風險較低的精神病住院患者,其自殺率也比丹麥全國自殺率高出 67 倍。

“例如,在所有條件相同的情況下,將在急診科接受精神科檢查的非抑鬱症患者視為比僅在社區接受過治療的抑鬱症患者風險更大,這似乎是明智的。”

他們補充說,住院治療可能特別令人沮喪。

“因此,在已經脆弱的個體中,(特別是非自願的)精神病治療中固有的污名和創傷可能導致一些自殺是完全合理的。我們認為,在入院期間或入院後自殺的人中可能有一部分是因為住院所固有的因素。. . 甚至門診精神科接觸的某些方面可能會導致自殺。這些強大的逐步關聯敦促我們更加關注這種令人不安的可能性。”

雖然丹麥的研究提出了這種“令人不安的可能性”,但它缺乏必要的對照組來進一步調查這種擔憂。那些有類似精神問題但沒有得到治療的人的自殺率是多少?他們更高嗎?或者——如果精神科護理增加了自殺的風險,情況就是這樣——它們是否更低?

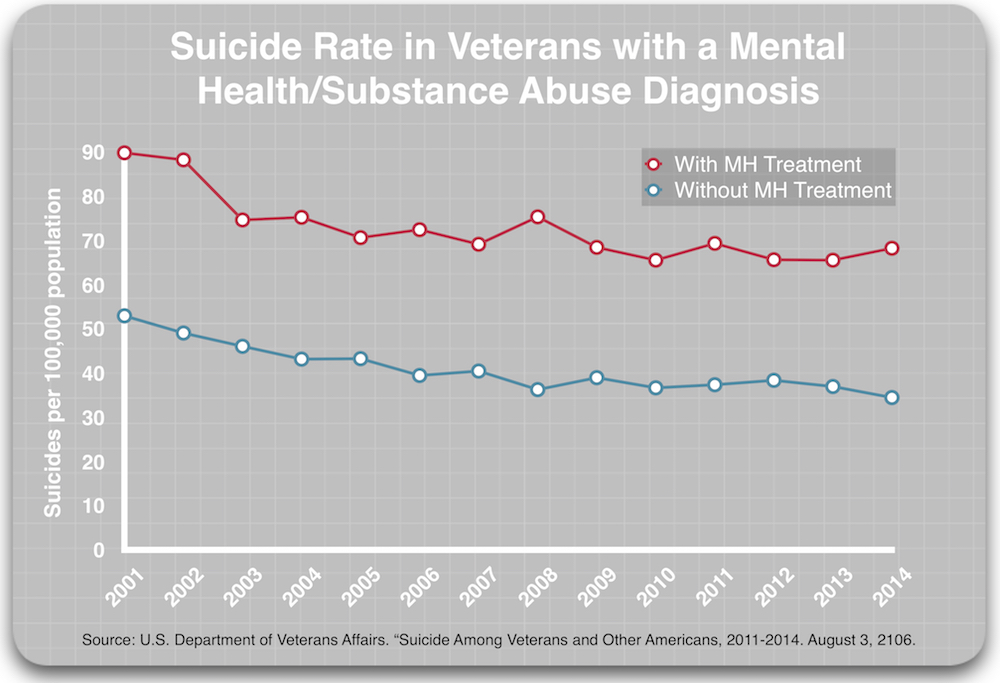

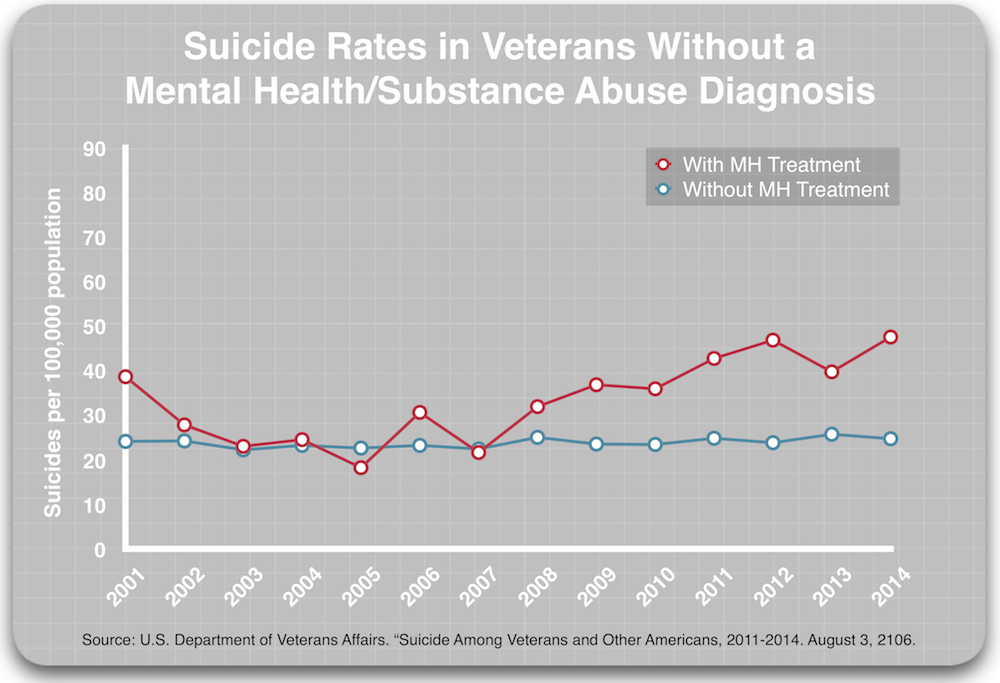

美國退伍軍人部2016 年的一份報告提供了這樣的比較。VA 吹捧它是“我們國家歷史上對退伍軍人自殺最全面的分析”,涉及“從 1979 年到 2014 年,來自所有 50 個州、波多黎各和華盛頓特區的超過 5500 萬條記錄”。該報告詳細說明了自殺率對於 2001 年至 2014 年的退伍軍人,有兩個與這個問題相關的比較。

首先,該報告顯示,那些被診斷為精神健康/藥物濫用並接受心理健康治療的人死於自殺的可能性比那些被診斷出但沒有接受心理健康治療的人至少高出 50%。

其次,報告顯示,在未確診的人群中,接受心理健康治療的人自殺率高於未接受心理健康治療的人。

換句話說,在診斷狀態相似(診斷或未診斷)的退伍軍人之間進行比較時,接受心理健康治療的退伍軍人的自殺率要高得多。

3.抗抑鬱藥的影響

關於抗抑鬱藥對自殺率影響的爭論在 1990 年代初爆發,此後一直在激烈爭論。不幸的是,這場爭論經常被定性為非黑即白的辯論——藥物是防止自殺,還是會增加自殺的風險?——這在一定程度上混淆了相關的公共衛生問題。

有明確的證據表明 SSRIs 和其他抗抑鬱藥會在一些使用者中引發自殺衝動和行為,其原因眾所周知。SSRIs 和其他抗抑鬱藥會引起極度不安、激動、失眠、嚴重焦慮、躁狂和精神病發作。臨床上被描述為靜坐不能的激動和焦慮可能達到“無法忍受”的水平,而靜坐不能與自殺甚至兇殺有關。

同時,有很多人會講述 SSRIs 或其他抗抑鬱藥如何挽救了他們的生命,因為他們的自殺衝動在服藥後減弱了。

因此,這些藥物可能會對一些使用者造成致命傷害,而對另一些使用者來說則是救命稻草。因此,公共衛生問題是關於這些藥物對自殺率的淨影響。“得救的生命”的數量是否大於“失去的生命”的數量?

需要審查三種類型的證據:抗抑鬱藥的隨機臨床試驗、流行病學研究和生態學研究。

隨機對照試驗

隨機臨床試驗被視為評估藥物治療益處和風險的“黃金標準”,但 SSRI 和其他新型抗抑鬱藥的 RCT 在評估自殺風險方面受到了多種影響:大多數是由製藥公司資助的公司;試驗排除了有自殺傾向的人;他們採用了“洗出”設計,使安慰劑組更貼切地描述為戒毒組;報導自殺行為存在腐敗。

在第一個獲准上市的 SSRI 百憂解的試驗中,腐敗問題浮出水面。正如後來的民事法庭案件所揭示的那樣,禮來(Eli Lilly)將接受百憂解治療的人群中的自殺事件重新編碼為“情緒不穩定”,從而在提交給 FDA 的數據中隱藏了自殺風險的證據。隨著其他 SSRIs 被推向市場並在青少年中使用進行測試,其他有關公司隱藏自殺的記錄也出現了。除了禮來(Eli Lilly)採用的重新貼標籤的惡作劇之外,幾家製藥公司還將隨機分組前的清除期發生的自殺歸咎於安慰劑組,從而誇大了該隊列中報告的自殺風險。

北歐科克倫中心主任 Peter Gøtzsche 是這樣描述這一證據基礎的:“在安慰劑對照試驗中,自殺、未遂和自殺念頭的報告存在大量漏報甚至欺詐。美國食品和藥物管理局通過淡化問題、選擇信任製藥公司、隱瞞重要信息以及其他方式,助長了這種默默無聞。”

即便如此,正是 FDA 對這一證據基礎的審查讓社會開始思考 SSRIs 的自殺風險,因此任何關於抗抑鬱藥對自殺影響的審查都需要從這裡開始。FDA 得出的結論是,在行業資助的試驗中,抗抑鬱藥被證明會增加 25 歲以下人群的自殺念頭風險;對 25 至 64 歲的人有中性影響;並且對 64 歲以上的人有預防自殺念頭的作用。

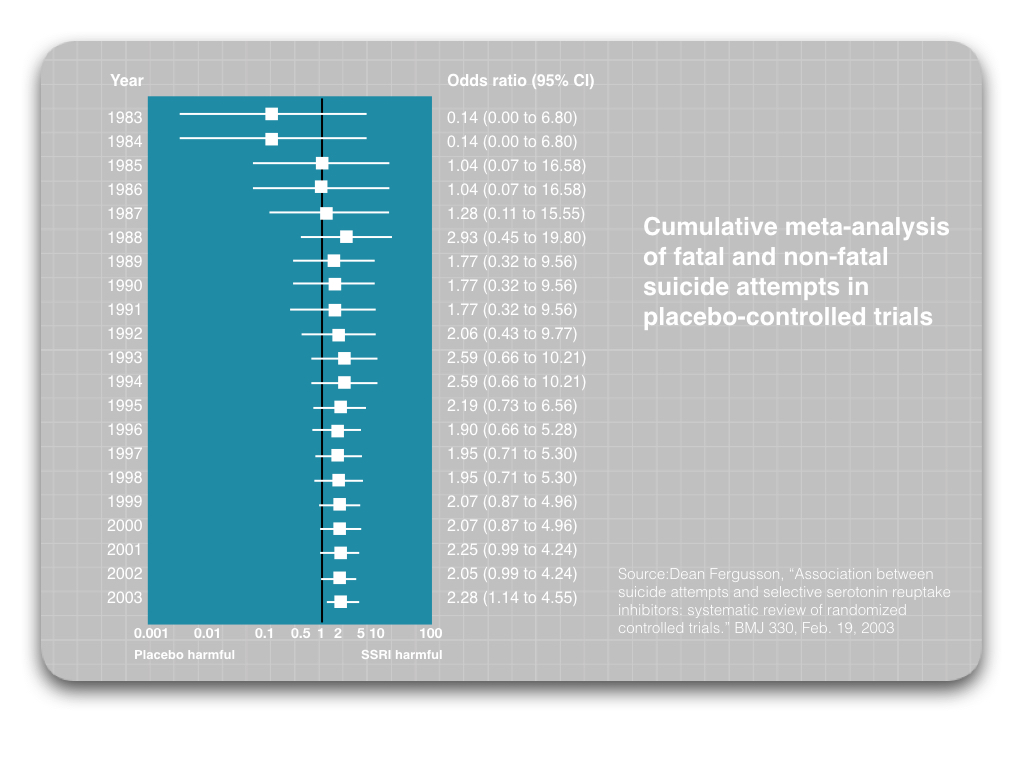

然而,對 SSRIs 的隨機對照試驗的其他評論得出了不同的結論。2003 年,英國精神病學家 David Healy 和他的同事 Chris Whitaker 重新分析了 5 個 SSRIs 的已發表結果。他們確定了在清除期間發生的被錯誤地歸因於安慰劑組的自殺事件,在消除這些自殺事件後,他們得出結論,SSRI 組自殺(或企圖自殺)的可能性是其兩倍多。

接下來,Healy 和 一組加拿大科學家對 SSRI 的所有RCT進行了薈萃分析,其中納入了許多非製藥公司資助的研究的結果。他們確定了 702 項提供有用數據的研究,並確定與安慰劑相比,接受 SSRI 治療的人的自殺企圖高出 2.28 倍。此外,在對已發表研究的逐年薈萃分析中,從 1988 年到 2003 年,SSRI 組的自殺未遂率每年都高於安慰劑組。

最近,北歐科克倫中心的 Peter Gøtzsche 及其同事對來自歐洲藥品管理局的 70 項抗抑鬱藥試驗的64,381 頁臨床研究報告進行了分析。他們確定,在成年人中,抗抑鬱藥會使患靜坐不能的風險增加一倍,靜坐不能是自殺的危險因素。在隨後的一項研究中,Gøtzsche 及其同事發現,在成年健康志願者中,抗抑鬱藥同樣“使 FDA 定義為自殺和暴力可能前兆的事件的發生率增加了一倍”。

因此,從 RCT 中得出的結論可以說是兩種。如果製藥公司提交的數據按面值計算,SSRIs 和其他自 1987 年以來上市的新型抗抑鬱藥可能會增加 25 歲及以下人群的自殺風險,但對老年人群而言要么是中性的,要么具有保護作用。然而,如果努力解釋 RCT 文獻中的一些腐敗,似乎 SSRIs 可能會使自殺未遂和自殺死亡的風險增加一倍。

流行病學研究

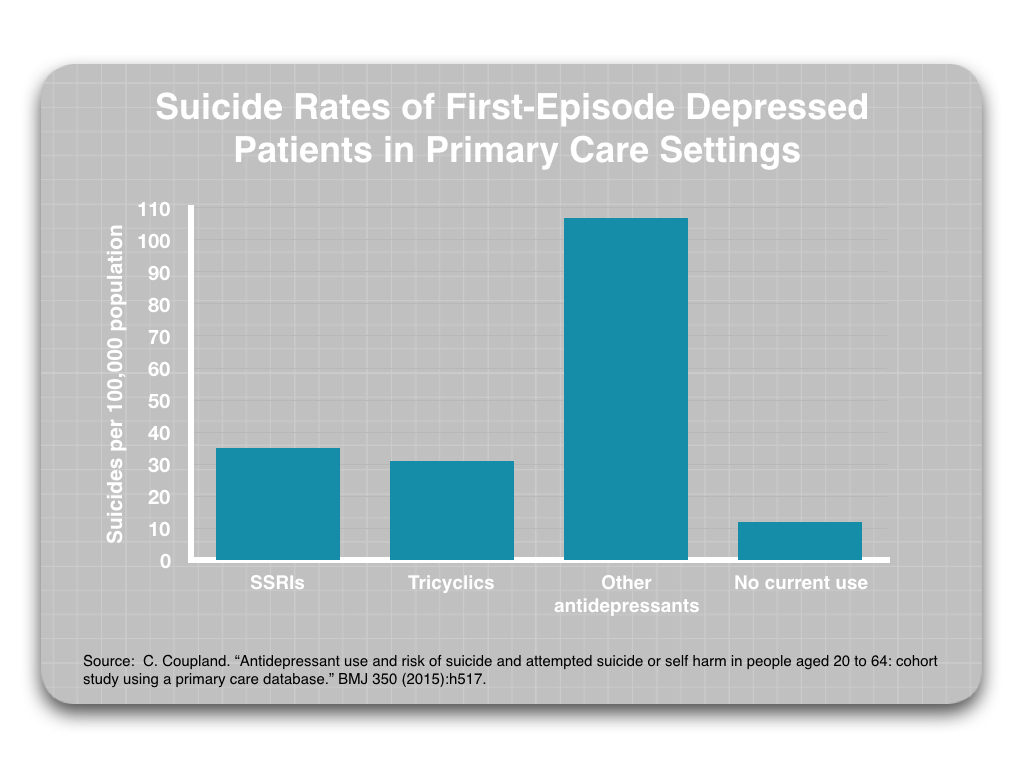

由行業資助的 RCT 主要評估一組選定患者的自殺風險:那些在試驗開始時沒有自殺傾向的中度至重度抑鬱症患者。但大多數抗抑鬱藥的處方都發生在門診環境中,而且通常發生在初級保健中。流行病學“病例對照”研究可以提供一些關於抗抑鬱藥是否會增加這組患者自殺風險的見解。

1998 年,Gregory Simon 及其同事報告了華盛頓普吉特海灣地區 35,546 名接受抑鬱症治療的人的自殺事件,發現在初級保健中接受抗抑鬱藥治療的人自殺風險為每 100,000 人年 43 人。對於那些在沒有抗抑鬱藥的初級保健中接受治療的人,每 100,000 人年為零。

接下來,在 2003 年,Healy 和 Chris Whitaker 分析了英國初級保健情感障礙患者報告的自殺數據,並在審查了各種數據來源後得出結論,服用 SSRI 的患者的自殺率是那些服用 SSRI 患者的3.4 倍。用“非 SSRI 抗抑鬱藥甚至不治療”治療。

不列顛哥倫比亞省的一項大型研究 雖然沒有提供有關未接受藥物治療的患者群體的任何信息,但也發現普通人群中抗抑鬱藥使用者的自殺率很高。他們研究了 247,583 名在 1997 年至 2005 年間開始服用抗抑鬱藥的成年人,並報告稱在此期間自殺率為每 100,000 人年 74 人。這與 VA 研究中診斷為接受心理健康治療的人的自殺率相似。

最後,英國的研究人員研究了 238,963 名 24 至 64 歲的患者,這些患者在 2000 年至 2011 年間首次出現抑鬱症,他們發現這些患者在開始服用抗抑鬱藥後的前 4 週內自殺風險特別高然後在停藥後的四個星期內再次。他們還報告說,與服用抗抑鬱藥時相比,患者當前未使用抗抑鬱藥期間的自殺企圖和完成自殺率降低了 50% 以上。

這些流行病學研究旨在深入了解在初級保健機構接受治療的患者會發生什麼,所有這些都得出結論,即藥物治療會增加自殺風險,當他們第一次開始服用這種藥物時尤其如此,並且當他們停止這樣做時。

然而,一項針對嚴重抑鬱症患者的大型流行病學研究發現,自殺率反映了 FDA 對這些藥物的黑框警告。在一項針對所有 50 個州接受抑鬱症住院治療的 Medicaid 患者的研究中,David Shaffer 及其同事發現,抗抑鬱藥的使用(陽性或陰性)與 19 至 64 歲人群的自殺率之間沒有顯著關聯,但有在服用這些藥物的兒童和青少年(6 至 18 歲)中,自殺未遂和完成自殺的人數顯著增加。

生態學

生態學研究評估各國抗抑鬱藥使用變化時的自殺趨勢,這是 Mann 和其他人在美國精神病學中引用的相關證據作為證據,當美國的自殺率從 1987 年到 2000 年下降時,新的 SSRIs 具有保護作用反對自殺。隨著抗抑鬱藥使用量的增加,也有類似的報導稱歐洲國家的自殺率下降,即使在今天,這些生態學研究仍然是聲稱抗抑鬱藥可以預防自殺的主要“證據基礎”。

然而,雖然有研究表明這種相關性,但也有研究沒有。在 2007 年對 19 項生態學研究的回顧中, Ross Baldessarini 及其同事得出結論,其中 8 項顯示抗抑鬱藥使用增加與自殺率降低呈正相關;三人發現了相關性,但自殺率的下降早於抗抑鬱藥使用的增加;五項研究對於是否存在任何相關性尚無定論;兩個是負面的,發現藥物使用增加與自殺增加之間存在相關性。此外,在 1990 年代,雖然 79 個國家中有 42 個國家的自殺率下降,但其餘 37 個國家的自殺率要么上升,要么沒有變化。

研究人員總結說:“從生態學分析來看,抗抑鬱藥治療的具體抗自殺作用的證據仍然難以捉摸。”

與此同時,在美國,自 2000 年以來,自殺率穩步上升,這是抗抑鬱藥使用增加的時期。這種相關性在這個國家已經走錯了 16 年。

總結證據

本報告提出的問題是,是否有理由相信,將抗抑鬱藥作為抑鬱症的一線治療藥物進行藥物治療會適得其反,並充當“風險因素”,如果所有其他條件相同,預計會導致全國自殺率上升。以下是此處審查的三條證據所揭示的內容:

- 世界各國採用心理健康計劃與國家自殺率的增加有關。

- 研究表明,自殺的風險隨著治療水平的提高而增加。

- 大型 VA 研究發現,接受心理健康治療的患者的自殺率高於未接受心理健康治療的患者(診斷組和未診斷組)。

- 當 RCT 數據針對將自殺錯誤歸因於安慰劑組進行調整或分析病例報告表時,它表明抗抑鬱藥物治療會增加自殺和自殺未遂的風險。

- 對初級保健患者的流行病學研究表明,接受抗抑鬱藥治療的患者自殺率較高,這種自殺風險在藥物開始和停藥期間尤為嚴重。

- 一項針對嚴重抑鬱症兒童和成人的大型流行病學研究發現,服用抗抑鬱藥的兒童和青少年死於自殺的風險明顯更高,但 19 歲及以上的兒童和青少年的風險並未升高。

任何問題的“證據基礎”的審稿人都可能對這一切意味著什麼得出不同的結論。那些投資於傳統智慧的人無疑會找到理由將這裡審查的研究視為有缺陷、沒有說服力等等。但是,就提供可以為更大的社會辯論提供信息的研究結果而言,可以清楚地看到有一個論點可以提出:有大量的集體證據表明,精神保健,當它專注於抗抑鬱藥的治療時,增加了一般人群的自殺風險。

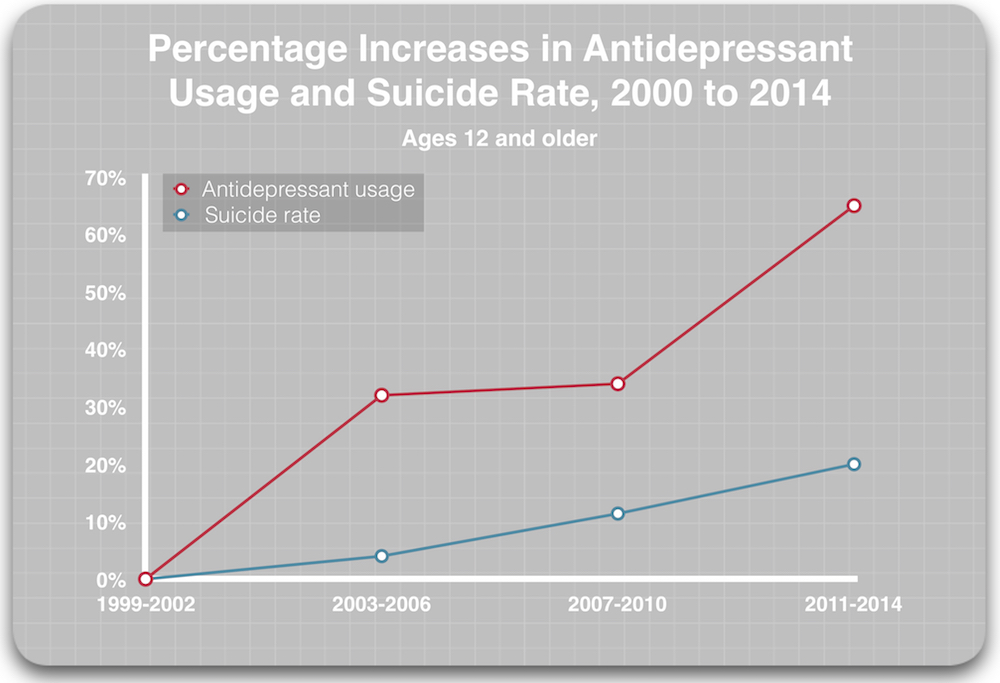

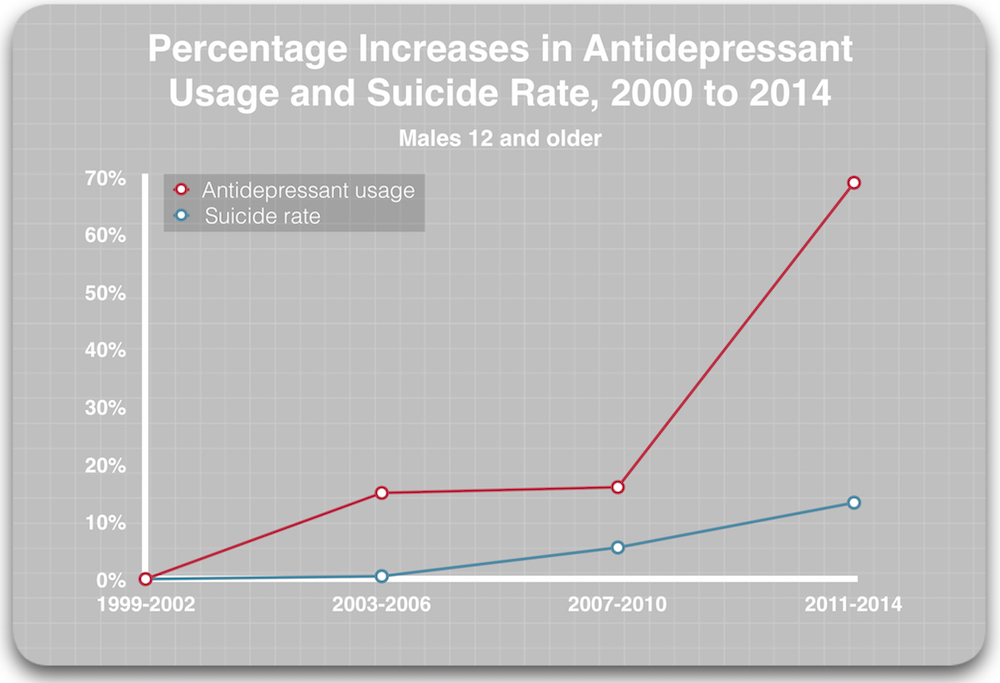

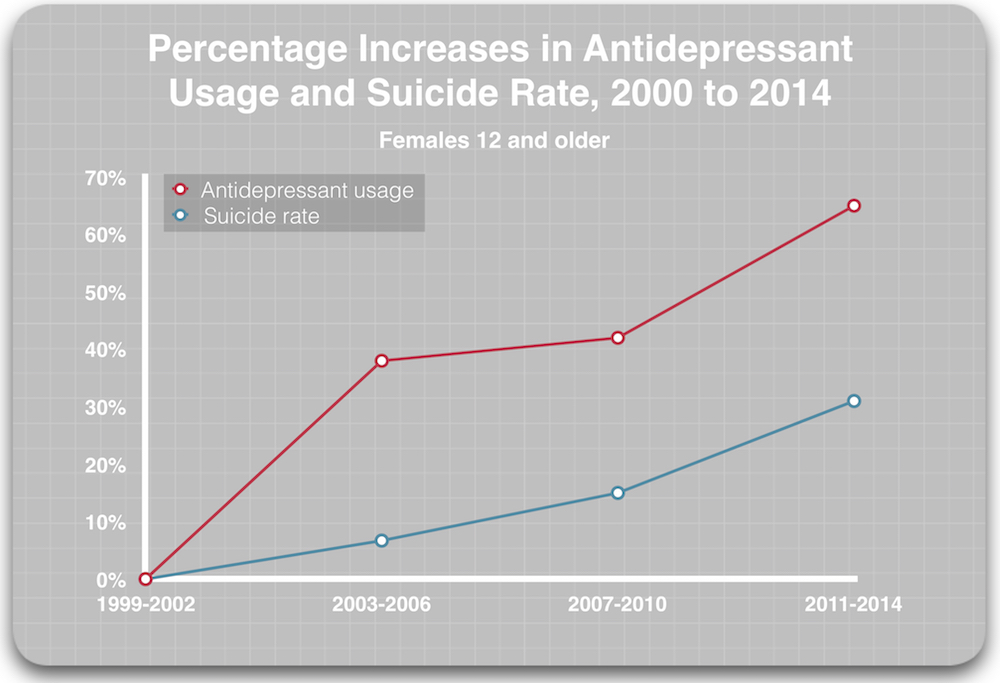

2000-2014 年抗抑鬱藥使用量的增加

儘管可以計算出家庭槍支所有權和失業率的變化可能對自殺率產生的影響,但根據上面引用的 VA 報告,可以計算出增加心理健康治療機會的理論影響可以預期,抗抑鬱藥的使用可以作為增加治療機會的標誌。

根據疾病控制中心的最新報告,12 歲及以上人群的抗抑鬱藥使用率從 1999-2003 年的 7.7% 增加到 2011-2014 年的 12.7%。抗抑鬱藥使用量的增加使額外 5% 的人口接受了心理健康治療,並且根據 VA 數據,根據退伍軍人是否接受“心理健康”治療,有心理健康診斷 的退伍軍人的可變自殺率數據,這預計每 100,000 人中有 1.6 人自殺。(見計算7)

在此期間(2000 年至 2014 年),自殺率從每 10 萬人 10.5 人增加到每 10 萬人 12.6 人。在所有其他條件相同的情況下,增加的抗抑鬱藥暴露量可能佔此次加息的 75%。

另一種可視化抗抑鬱藥使用和自殺率上升之間相關性的方法是繪製抗抑鬱藥使用和自殺率在這段時間內的百分比增加。

正如經常指出的那樣,“相關性不是因果關係”。但這是不同類型的相關數據:關於精神保健和抗抑鬱藥的研究結果導致人們預期抗抑鬱藥使用量的增加將對全國自殺率產生負面影響。因此,這是由“因果”研究結果支持的相關性。

心理健康治療對自殺率產生負面影響的原因可能有很多:與被診斷相關的恥辱;將大腦“壞掉”的想法內化;住院(特別是強制住院)的創傷;對於一些人來說,抗抑鬱藥引起的靜坐不能。本文引用的研究涉及所有這些可能性。

重新思考預防自殺

百憂解時代,曾經被譽為科學的巨大進步,但在很多方面都變成了蕭條。與 1987 年相比,與 1987 年相比,今天的情緒障礙給我們的社會造成的損失要大得多,情緒障礙導致的殘疾人數飆升就是其中的一個例子。不斷上升的自殺人數更多地證明了精神藥物領域那場被吹噓的“革命”失敗了。

是製藥公司、美國精神病學協會和學術精神病學家組成的聯盟向美國公眾推銷 SSRI 和其他新型抗抑鬱藥的奇蹟,還有一個類似的聯盟塑造了我們對自殺的看法。美國預防自殺基金會曾受到學術精神病學家和製藥公司的影響,它講述了未經治療的情緒障礙是如何成為自殺的主要原因,有自殺念頭的人需要盡快接受治療。

這一信息利用了社會對自殺的擔憂,並將其轉化為進一步建立這些藥物市場的信息。有一段時間,直到 2000 年,基金會和美國精神病學可以引用自殺率下降作為 SSRIs 自殺保護益處的相關證據,然而當自殺率開始攀升時,這個聯盟並沒有錯過任何一個節拍,而是將這些發現變成了對我們中間隱藏的“流行病”的警報。而這次流行病的原因是什麼?有很多人未能為他們的精神障礙獲得有用的抗抑鬱治療。

然而,一直以來,缺乏證據表明增加獲得精神科護理可以減少自殺,或者使用抗抑鬱藥治療可以降低自殺風險。相反,越來越多的證據表明,這種醫學化的自殺方法可能會使事情變得更糟。

確實,有很多人寫過關於 Mad in America 的博客,講述他們是如何在接受治療後開始自殺的。

這就是公共衛生悲劇:我們的社會圍繞著一個服務於商業和公會利益的故事而不是圍繞科學發現來組織思考如何“預防自殺”,科學發現一次又一次地成為這種醫學化方法的警告信號。

我們的社會可以採取明顯的實際步驟來降低我們的自殺率。促進安全的槍支儲存是其中之一;其次是減少使用其他自殺方式的機會。1970 年代自殺率極高的丹麥採用了這種方法,限制使用巴比妥類藥物並減少家庭氣體中的一氧化碳,現在它是歐洲自殺率較低的國家之一。

除了這些努力之外,今天需要的是對自殺的新概念,以及如何應對它。也許需要的是一種將自殺視為主要發生在社會背景下的概念化,因此需要的是一種能夠提供社區和更大尊重有自殺傾向的人的自主權的回應。那個人仍然是他或她自己生活的導演,特別是強制住院可能會剝奪一個人珍視的自我意識。

有同齡人領導的團體努力以這種方式重新定義自殺。馬薩諸塞州西部康復學習中心開發了一個名為“自殺替代方案”的項目,它採用一種非常不同的非醫學方法來幫助那些在絕望和痛苦中掙扎的人。

這些似乎是“燈”,可以帶領我們的社會“走出黑暗”,並幫助我們的國家自殺率走上與過去 17 年不同的軌跡。

資料來源:

- 疾病控制中心,國家生命統計,死亡率。按種族和性別劃分的大約 64 種選擇性原因的年齡調整死亡率:美國。1950-59 年的報告;1960-67;1968-78;1979-1998 年。對於 1999-2017 年,參見 NCHS 數據簡介,同上。

- 勞工統計局,1947 年至 2017 年。(參見 BLS.gov)。

- 計算:如果擁有槍支的家庭的自殺率高出三倍,這將導致(考慮到 1987 年每 100,000 人中有 12.8 人的總體自殺率)估計擁有槍支的家庭的自殺率為每 100,000 人中有 20 人,而自殺率則為沒有槍支的人每 100,000 人中有 6.7 人。因此,1987 年的計算:46% x 20 每 100,000 = 9.2 人死亡;54% x 每 100,000 人中有 6.7 = 3.6 人死亡;每 100,000 人中有 12.8 人。2000 年的新計算為:32% x 20 每 100,000 = 6.4 人死亡;68% x 每 100,000 人中有 6.7 = 4.6 人死亡;每 100,000 人中有 11.0 人。

- 美通社,“美國預防自殺基金會今天宣布任命兩位著名的亞特蘭大人加入其董事會。” 1997 年 12 月 2 日。

- 羅伯特·惠特克,流行病解剖(紐約:皇冠,2010)289-91。

- 美國自殺預防基金會網站:2015 年 10 月 6 日訪問。到 2018 年,該化學物質失衡聲明似乎已從該網站刪除。

- 在 14 年期間,VA 研究中診斷為未接受心理健康治療的人的自殺率平均為每 100,000 人中有 40.9 人。診斷為接受心理健康治療的人的平均比率為每 100,000 人中有 72.7 人(每 100,000 人中有 31.8 人更高)。隨著 5% 的人口從低風險人群轉移到高風險人群,這將導致自殺率增加 31.8 x 0.05,即每 100,000 人中有 1.6 人。

- 疾病控制中心,國家生命統計,死亡率。按種族和性別劃分的大約 64 種選擇性原因的年齡調整死亡率:美國。1950-59 年的報告;1960-67;1968-78;1979-1998 年。對於 1999-2017 年,參見 NCHS 數據簡介,同上。

- 勞工統計局,1947 年至 2017 年。(參見 BLS.gov)。

- 計算:如果擁有槍支的家庭的自殺率高出三倍,這將導致(考慮到 1987 年每 100,000 人中有 12.8 人的總體自殺率)估計擁有槍支的家庭的自殺率為每 100,000 人中有 20 人,而自殺率則為沒有槍支的人每 100,000 人中有 6.7 人。因此,1987 年的計算:46% x 20 每 100,000 = 9.2 人死亡;54% x 每 100,000 人中有 6.7 = 3.6 人死亡;每 100,000 人中有 12.8 人。2000 年的新計算為:32% x 20 每 100,000 = 6.4 人死亡;68% x 每 100,000 人中有 6.7 = 4.6 人死亡;每 100,000 人中有 11.0 人。

- 美通社,“美國預防自殺基金會今天宣布任命兩位著名的亞特蘭大人加入其董事會。” 1997 年 12 月 2 日。

- 羅伯特·惠特克, 流行病解剖 (紐約:皇冠,2010)289-91。

- 美國自殺預防基金會 網站:2015 年 10 月 6 日訪問。到 2018 年,該化學物質失衡聲明似乎已從該網站刪除。

- 在 14 年期間,VA 研究中診斷為未接受心理健康治療的人的自殺率平均為每 100,000 人中有 40.9 人。診斷為接受心理健康治療的人的平均比率為每 100,000 人中有 72.7 人(每 100,000 人中有 31.8 人更高)。隨著 5% 的人口從低風險人群轉移到高風險人群,這將導致自殺率增加 31.8 x 0.05,即每 100,000 人中有 1.6 人。